��Դ: ���Ϸ�Ժ2022-01-05 14:51

��Փ���c(di��n)������x

�����c(di��n)������

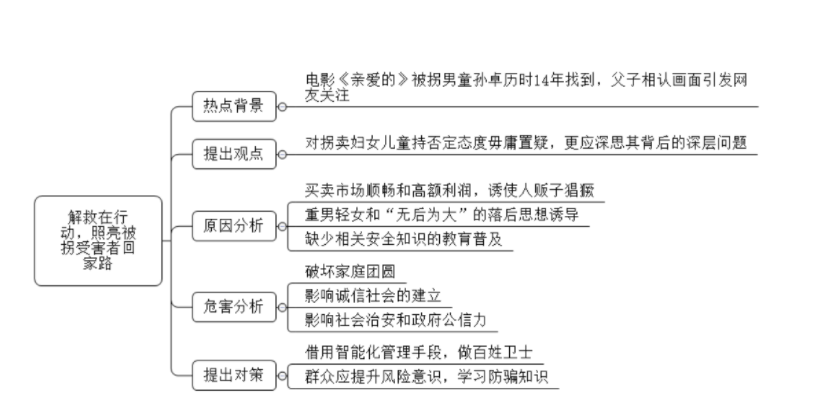

12��6��,���Ӱ���H�۵ġ��б����к���ԭ�͌O,���v�r(sh��)14��K�ø������J(r��n)�������������T,����Ę�R(sh��)�e��DNA�Ȍ�(du��)���g(sh��),������ļ�ͥ�K�ڵ��ԈF(tu��n)�ۡ����H�F(xi��n)��,�����H�o������ʹ�Į����˞�֮��(d��ng)��,��Ҳ���l(f��)�˱���W(w��ng)�ь�(du��)���u�DŮ��ͯ�I(l��ng)����P(gu��n)ע�����P(gu��n)���Ƀ�(n��i)�ݵ��������u�DŮ��ͯ�ߑ�(y��ng)��(d��ng)�ܵ����ӵ����P?�Ƿ�(y��ng)��(d��ng)�ٴ����L���u�DŮ��ͯ�������?�I�u�ܷ�ͬ��?һ�B���Ć��}ֵ����˼,��

������^�c(di��n)��

��(du��)��“���u”�@һԒ�},�����DZ�Ȼ�B(t��i)�ȣ��ľW(w��ng)�ѷ�������,�����o�������@ȱλ,����������������ǡ��t�lj�(m��ng)�������ⱻ���u�Ĺ���,��߀�Ǯ�(d��ng)�����(hu��)��Ȼ����ʧ�°���,����Ҫ���ģ����^�F(xi��n)�������䱾�|(zh��)ԭ��,���@���ǽ�Q���}���P(gu��n)�I,��

��ԭ�������

1.�I�u�Ј�형����~�������Tʹ���Ӳ��,�������Ј�,�������ﻯ����Ʒ���I�u����ū�`�����пɸQҊ�������������,�������������^����I���Ј�,���������I�u������ɫ���ȵĸ�����,�����~������������(du��)�^�p���`���ɱ���ʹ�������b�����U(xi��n),���`������,��

2.�����pŮ��“�o����”�����˼���T��(d��o)��һЩ�^(q��)�����Ԃ��ڽӴ�˼��ĸ���ٹ�,��ʹ��һЩ�o����������o�к��ļ�ͥ�x���I����ͯ�M���Լ�����f˼��,���M�����^����������������Դ˔[Ó����ָ�c(di��n),���hՓ�ļ��i;�����y(t��ng)�B(y��ng)�����ϵ��^��ҲһЩ��ͥ�e(cu��)�`�x���I�냺ͯ,��������Q������δ���B(y��ng)�φ��}��

3.ȱ�����P(gu��n)��ȫ֪�R(sh��)�Ľ����ռ�,�������ܻ��r(sh��)�����R֮ǰ,����Ϣ�YӍ�Ă�������(du��)����,����(du��)�ڹ��_��ʽ���R(sh��)�e��ʽ�������㣬ȱ�����r(sh��)��;ͬ�r(sh��)��ĸ��(du��)���P(gu��n)֪�R(sh��)���˽ⲻ��,�����������,��δ���r(sh��)������Ů���P(gu��n)���_֪�R(sh��)����(d��o)�±����О�l(f��)��,��

����������

1.�Ɖļ�ͥ�F(tu��n)�A,���ɹ��u��ͯ�������ļ�ͥ���飬�������һ��(g��)��(g��)��ͥ������������Ҹ���,�������nj�(du��)�ܺ����������������{�̈́��Z;��Щ��ͯ�r(sh��)�����걻��Ⱥ��y�Զ̕r(sh��)�g���뵽������ĸ��߅�ļ�ͥ�Շ������(hu��)�h(hu��n)����,��

2.Ӱ��\�����(hu��)�Ľ������Ĺ��u��ͯ�Ĕ�(sh��)��(j��)���l(f��)�F(xi��n),���ڱ��Ճ�ͯ��,���в��������H��������ĸ����(d��ng)�����u���������u����ԭ���������,���H������������P(gu��n)ϵҲ��˴����ۿ�,�������h(yu��n)���x�ρ��f����ʹ�î�(d��ng)���������(hu��)�Ľ�������Щ���µĜ���,��“��ס���ﲻ���R(sh��)”�ɞ鳣�B(t��i),�����c��ͬ�r(sh��)����ý�w���P(gu��n)��Ϣ��(b��o)����,��“���u”Ԓ�}���Ŵ�,��������ɹ����Ŀֻţ���(du��)�F(xi��n)��(sh��)�h(hu��n)�������θ����p,��

3.Ӱ����(hu��)�ΰ�������������,����ձ����������(hu��)�ΰ�������һ���֣����u�О�İl(f��)��Ҳ��(c��)�淴ӳ��һЩ�ط����ΰ���������,���M(j��n)�����l(f��)�Ŀֻ�����,��Ӱ�Ⱥ����(du��)����������J(r��n)֪��ʧȥ�ڰ������еĹ�����,��

�������(du��)�ߡ�

1.�������ܻ������ֶ�,���������l(w��i)ʿ��һ����,��������“�F(tu��n)�Aϵ�y(t��ng)”APP,������������k����ؐ�ؼҵĹ����ԾW(w��ng)�j(lu��)�M���Ƚ�����(li��n)�W(w��ng)������������������g�M��,����(g��u)�������ܺ��ؼ�·�ϱ��o(h��)����,������DNA�Ȍ�(du��)���g(sh��)����Ę�R(sh��)�e��ʧ�¸�ĸ����Č���·�õ�ϣ��,����һ����,���������ܻ��Ĺ����ֶ�,��Ҳ������������ͯ��ʧۙ�r(sh��)�����ٰl(f��)�F(xi��n)�����ق���,������ý�w�ͼ��g(sh��),����������(li��n)��(d��ng)�C(j��)�ƣ�����Ұ����·��ͯ,���x�ҳ��ߵă�ͯѸ�ٱ��l(f��)�F(xi��n),���õ���Ч���o(h��)��

2.Ⱥ����(y��ng)�����L(f��ng)�U(xi��n)���R(sh��),���W(xu��)��(x��)���_֪�R(sh��),���S���r(sh��)���İl(f��)չ�����_����ʽҲ��(hu��)�в�ͬ��ʽ׃��,���҂�������������L(f��ng)�U(xi��n)���������R(sh��)������,���M�����o(h��)�ú��ӣ����ú��ӵıO(ji��n)�o(h��)��,��ͬ�r(sh��)Ҫ���r(sh��)���f�o�������P(gu��n)�ķ��_֪�R(sh��),���������P(gu��n)�����������������(sh��)Ⱥ�w,����Ů��Ⱥ�wҲҪע���������o(h��),���M���ڰ�ȫ�^(q��)���О�̎�£�����o������ӿɳ�֮�C(j��),��

��˼�S��(d��o)�D��